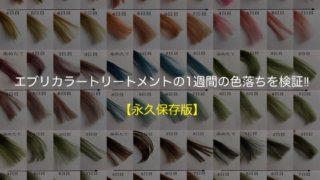

ヘアカラースケールという言葉は聞きなれないかもしれませんがサロンでヘアカラーをオーダーする時には大事な見本になります。

ヘアカラースケールとヘアカラーチャートはまた別なものになります。

今回はヘアカラースケールの方について見方や注意点などをまとめています。

ぜひ参考にしてください。

ヘアカラースケールとは?

よく美容室でヘアカラーをオーダーする時に見るものがあると思います。

この2つですね。

この2つには大きな違いがあります。

簡単に説明すると…

ヘアカラースケール

これは髪の毛の明るさをはかるものになります。仕上がりの明るさをイメージする為に使ったり、今の髪色の明るさを判断する場合に使います。

ヘアカラーチャート

こちらは色味が入っている状態でも仕上がりのイメージになります。

縦が明るさで横が色味になります。

今回はこのヘアカラースケールについてです。

ヘアカラースケールには1から20までのレベルがあります。

1が1番暗く20が1番明るくなります。

ちなみにスケールという意味は

1. 物事の大きさの程度。規模。 「―が大きい」

2. 物さし。その目盛り。寸法。また、縮尺。

という意味があります。つまりヘアカラースケールには明るさの物さしになります。

メーカーごとの違いやセルフカラーのチャートの違い

メーカーごとに明るさが若干変わります。

注意してみないと分からないぐらいのレベルなのであまり気にすることはありません。

注意しないといけないのは市販の薬剤のスケールです。

市販のヘアカラー見本は数字が逆になっているものも多いです。

つまり1から5レベルまであり、1が1番明るく5が1番暗いというように逆になっている場合です。

メーカーごとにその表記が変わります。

市販のヘアカラー剤を購入する場合にはしっかり明るさをチェックしましょう。

美容室でスケールを見る際には1が暗く20が明るいと覚えておきましょう。

それぞれレベルの違い

ヘアカラースケールの仕組みは以上ですが、漠然とわかっただけでどの数字(明るさ)を選んでいいか分からないと思います。

レベルごとに特徴があります。まず大まかなイメージを解説していきます。

1~5レベル

このレベルは明るさは5レベルが地毛ぐらいの明るさと言われています。

(個人差はあります。)

1レベル

1レベルの薬剤で染めたり1レベルの地毛の人がいたりという事はあまりありません。

1レベルは青光りする黒さになります。

2レベル 3レベル

これは黒染めする時に使う薬剤になります。

黒染めの染めたては深い黒という感じになりますが、2レベル3レベルでも充分暗いです。

4レベル 5レベル

こちらは地毛ぐらいの明るさになります。

どちらかというと地毛が暗い人ぐらいの明るさになっています。

薬剤はしっかり色味を入れる場合や色が落ちてくる前提でつかったりする薬剤です。

6~8レベル

このレベルは暗めのブラウンになります。

バイトの規則などが厳しい場合はだいたいこれぐらいレベルまでとなっています。

6レベル7レベル

少し暗めの明るさになります。このレベルはヘアカラーをしないと出ない明るさになります。その中でも1番暗い色です。

8レベル

8レベルも少し暗めです。カラー剤で1番綺麗に色味がでると言われています。

9~13レベル

明るめの髪色になります。このゾーンでは髪の毛のパサつきやダメージ感が目に見えてわかります。

9レベル

9レベルはヘアカラーを行う上で大事な基準となる明るさです。

一般的なブラウンと言われるのもこの明るさです。暗くもなく明るくもなく軸となります。

10レベル11レベル12レベル

明るめの髪色になります。色落ちしていくとこれぐらいの明るさになってきます。

一般的にみても明るいレベルになりますので、校則が厳しかったりお仕事と規則がある場合には怒られる可能性があります。

13レベル

明るい色での1つの基準になります。ブリーチを使わずにできる明るさの限界です。

これ以上になるとブリーチが必須になります。

14レベル~20レベル

ここからはブリーチ必須の明るさになります。ブリーチ1回では収まらず、ブリーチを何回もして20レベルに近づけていきます。

14レベル15レベル16レベル

ブリーチ1回から3回のレベルになります。

髪の毛がダメージに耐えれるのもこれぐらいまでの明るさになってきます。

17レベル以上

ブリーチで抜いて先にダメージが勝ってしまい髪の毛が耐えれない場合がほとんどです。

事実上ここまでいくのは不可能なレベルですが、外国人はこれぐらいの明るさの方もおおいです。

まとめ

いかがでしたか?明るさにはそれぞれ特徴があり、ヘアカラーをする上で大事な要素になります。

またチャートとスケールでは意味合いが少し変わってきますのでヘアカラーを選ぶ際に参考にしてください。